履修モデル

多文化共生社会を支える福祉職業人・福祉社会人を育成

学科では、「誰かの役に立ちたい」という思いを4年間かけて形にしていきます。

体験を重視したカリキュラムに基づき、大学での講義だけでなくグループ学習やフィールドワーク、実習等の機会を通して、社会のさまざまな課題やニーズとその解決方法・多職種連携の方法を多面的に学びます。

その過程で各自の適性を見出し、社会福祉士・スクールソーシャルワーカー等の福祉専門職や、一般企業で福祉の知識を生かして活躍できる人として社会に巣立っていってもらいたいと考えています。

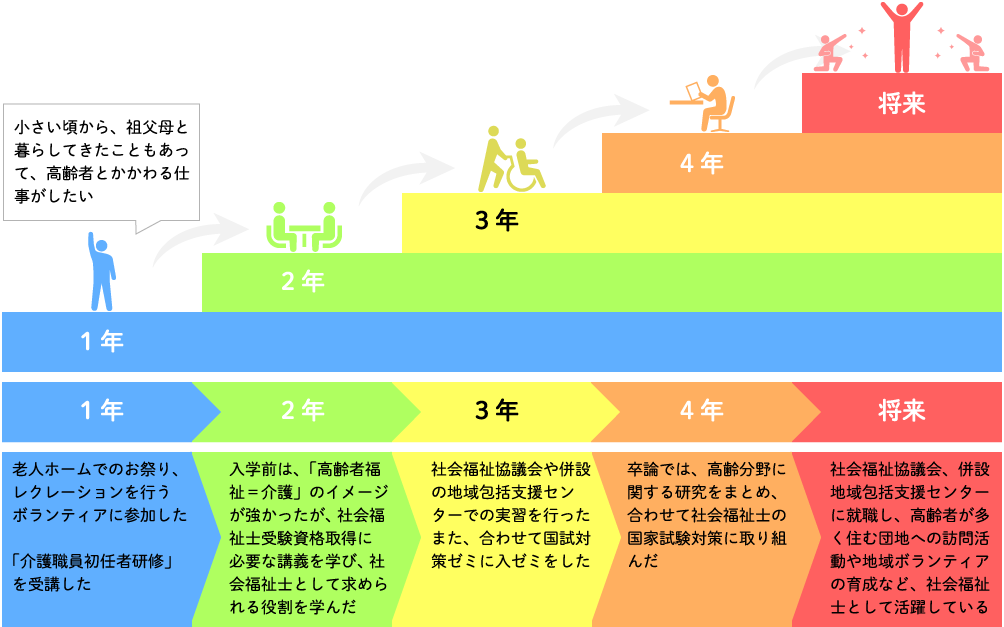

社会福祉士履修モデル

高齢者や家族を地域で支えることのできる社会福祉士を目指すBさんの場合

1年次

小さいころから、祖父母と暮らしてきたこともあって高齢者とかかわる仕事がしたい

老人ホームでのお祭り、レクレーションを行うボランティアに参加した

「介護職員初任者研修」を受講した

2年次

入学前は、「高齢者福祉=介護」のイメージが強かったが、社会福祉士受験資格取得に必要な講義を学ぶにつれて、相談にのったり、サービスを利用できるように支援したりすることで、地域に住む高齢者やその家族の生活を支える社会福祉士の役割を学んだ

3年次

社会福祉協議会や併設の地域包括支援センターでの実習を行った

また、合わせて国試対策ゼミに入ゼミをした

4年次

卒論では、高齢分野に関する研究をまとめ、合わせて社会福祉士の国家試験対策に取り組んだ

将来

社会福祉協議会、併設地域包括支援センターに就職し、高齢者が多く住む団地への訪問活動や地域ボランティアの育成など、社会福祉士として活躍している

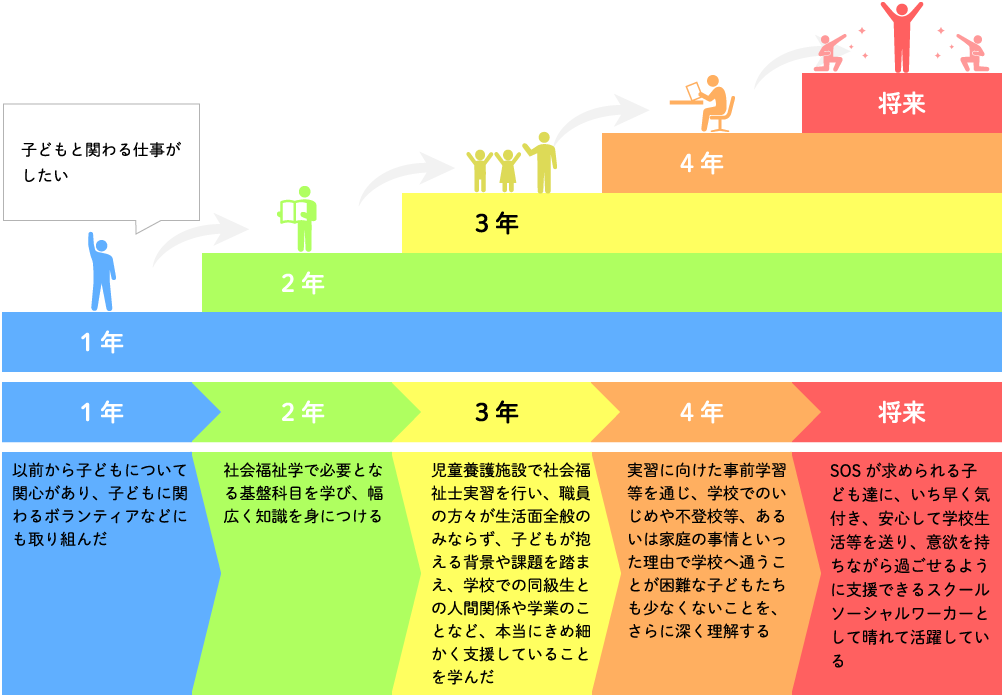

スクールソーシャルワーカー履修モデル

こどもたちが生き生きと学校生活を送れることを支援したいUさんの場合

1年次

以前から子どもについて関心があり、子どもに関わるボランティアなどにも取り組んだ

2年次

社会福祉学で必要となる基盤科目を学び、幅広く知識を身につける

3年次

児童養護施設で社会福祉士実習を行い、職員の方々が生活面全般のみならず、子どもが抱える背景や課題を踏まえ、学校での同級生との人間関係や学業のことなど、本当にきめ細かく支援していることを学んだ

4年次

実習に向けた事前学習等を通じ、学校でのいじめや不登校等、あるいは家庭の事情といった理由で学校へ通うことが困難な子どもたちも少なくないことを、さらに深く理解する

卒論、実習、就職活動、国家試験受験準備ととても忙しいが、計画に準備をして取り組んだ

将来

SOSが求められる子ども達に、いち早く気付き、安心して学校生活等を送り、意欲を持ちながら過ごせるように支援できるスクールソーシャルワーカーとして晴れて活躍している

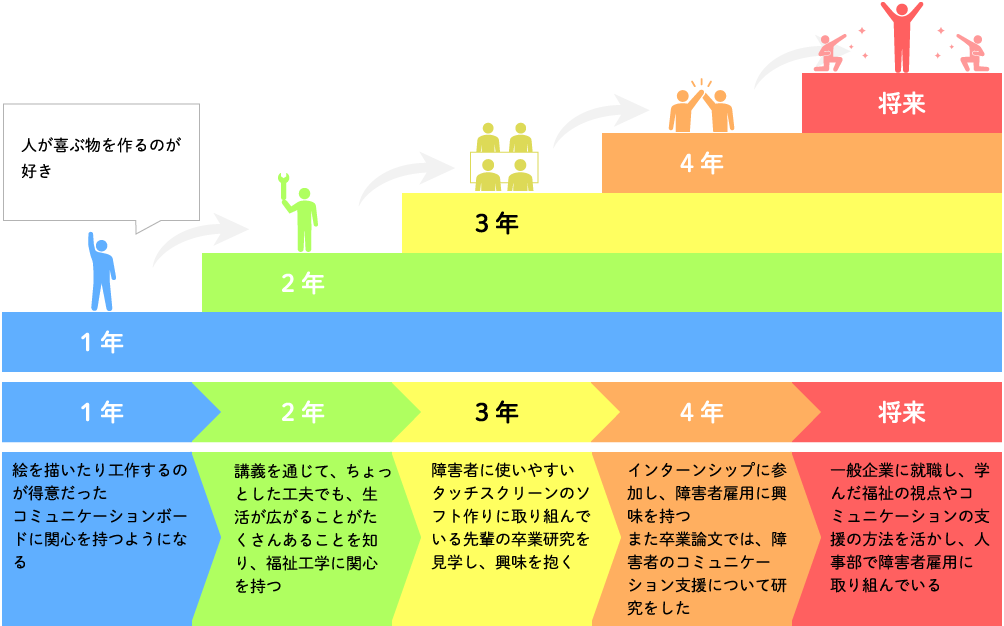

企業人履修モデル

身近なモノづくりを通して子どもや障害者の役に立ちたいAさんの場合

1年次

絵を描いたり工作をするのが得意だった

コミュニケーションボードに関心を持つようになる

2年次

講義を通じて、ちょっとした工夫でも、生活が広がることがたくさんあることを知り、福祉工学に関心を持つ

3年次

障害者に使いやすいタッチスクリーンのソフト作りに取り組んでいる先輩の卒業研究を見学し、興味を抱く

4年次

インターンシップに参加し、障害者雇用に興味を持つ

また卒業論文では、障害者のコミュニケーション支援について研究をした

将来

一般企業に就職し、学んだ福祉の視点やコミュニケーションの支援の方法を活かし、人事部で障害者雇用に取り組んでいる